内部対策を甘く見ていませんか?

内部対策は、SEO において常に重要な要因であり続けています。

なぜなら、ページの内容を検索エンジンやユーザーにわかりやすく伝えることは、どんなに検索アルゴリズムが進化しても重要だからです。

このガイドでは、検索エンジンとユーザーに最適化するために、王道の内部対策だけでなく、コンテンツ、テクニカル SEO、ユーザーエンゲージメントの最適化までも網羅しています。

Google での上位表示や、トラフィックの増加を目指して活用してください。

【無料】今すぐチェックリストを手に入れてください!

ここをクリックして内部対策のチェックリストを無料ダウンロードしてください。このガイドで解説している内部対策のポイントをまとめています。Google スプレッドシート形式のリストなので、コピーやカスタマイズも簡単です。

SEO の内部対策とは?

SEO の内部対策とは、検索エンジンとユーザーのためにウェブページを最適化することです。

Google や検索ユーザーに対して、コンテンツをより理解しやすくすることに重点を置いた施策です。

一般的な内部対策には、タイトルタグ、コンテンツ、画像、内部リンクなどが含まれます。

一方で、被リンクやソーシャルシェアの獲得のための外部対策などは含まれません。

内部対策は常に改善するべきプロセスです。

ランキングを劇的に向上させるブースターにはなりませんが、競合に差をつけるためのスタートラインとなります。

なぜ内部対策が重要なのか?

内部対策の重要性は、検索エンジンとユーザーの2つの観点から語ることができます。

最適化されたページは、検索エンジンがページを理解して、ユーザーが検索したキーワードとの関連性を判断することに役立ちます。

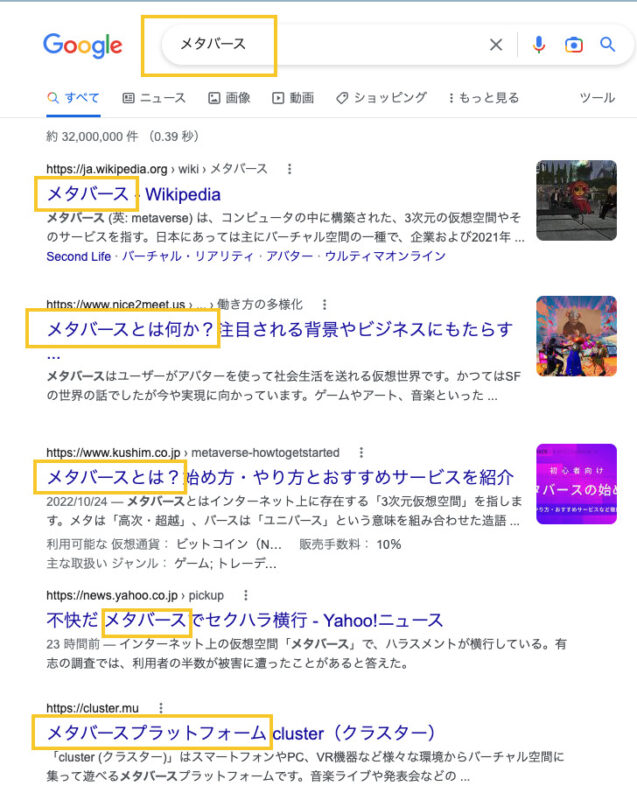

たとえば、検索ボリュームが多いキーワードを検索すると、上位表示しているページのほとんどが、そのキーワードをタイトルタグに使用しています。

また、Google は定期的にアルゴリズムを更新して、ユーザーが検索結果のページに満足したのか、検索意図に合致していたかなどのユーザー体験を理解する能力を向上させています。

簡単にいえば、ユーザーが満足しないページは上位表示されないということです。

そのため、内部対策を学び、検索エンジンとユーザーに対してベストプラクティスを継続することが重要です。

王道の内部対策

このガイドでは、典型的な内部対策の他に、内部対策にも強く影響を与えるテクニカル SEO やユーザーエンゲージメントにも触れています。

まずは、Google が推奨し、人気サイトが当然のように実践している王道の内部対策からどうぞ。

1. 魅力的なタイトルタグを書く

検索結果に表示されるタイトルタグは、内部対策で最も重要な要因です。

タイトルタグは、ページの概要を検索エンジンに最も強く伝えるからです。

さらに、検索ユーザーにとっても、検索結果のどのページをクリックするかを決定するための重要な情報です。

次のヒントを参考に、全てのページにタイトルタグを設定してください。

- 簡潔にする ― タイトルに表示される文字数は、30文字以内が最適です。長すぎるタイトルは省略されてしまします。(表示文字数は頻繁に変わるので注意が必要。)

- キーワードを含む ― ターゲットとなるキーワードを使用してください。ランキングされるための入場券です。ただしキーワードを詰め込みすぎないでください。

- 検索意図に合わせる ― ユーザーの検索意図に合うコンテンツであることを伝えてください。

- 修飾語を活用する ― 最新、最高、無料、ベスト、ランキング、ガイドなど、適切な範囲内で修飾語を活用します。ロングテールキーワード SEO に役立ちます。

- クリックベイトをしない ― 過度にユーザーを ”釣る” ような表現は控えてください。

Tips. 質問型のタイトルを活用する

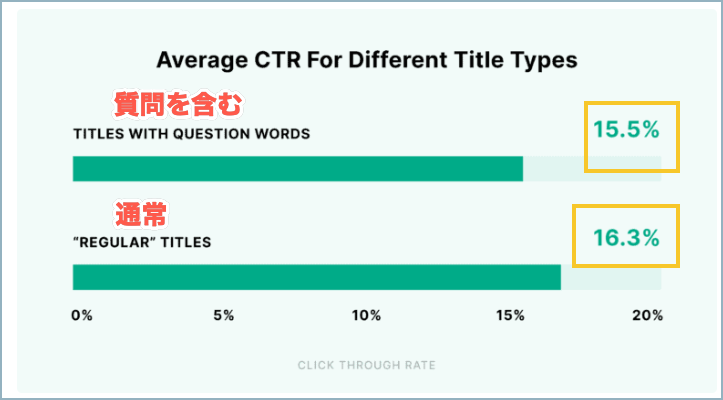

質問型のタイトルを活用していますか?

BACKLINKO によると、質問型のタイトルは、通常型のタイトルとほぼ同様のクリック率(CTR)です。

つまり、質問型のタイトルも効果的な選択肢になるということです。

儲け学の WP Rocket のレビューでは、次のような疑問形のタイトルを使用しています。

2. ページタイトルに h1 タグを使用する

ページのタイトルは、h1 タグを使用します。

<h1>ページタイトル</h1>h1タグとは、ページの見出しを表す「hタグ」の中で最も上位のタグです。

h1 タグは、基本的にはタイトルタグと同じ役割をもち、1ページにつき1つの h1 タグを使用します。

Google の John Mueller 氏は、h1 タグは Google がページのコンテンツを理解することに役立つことを Webmaster Central office-hours で明言しています。

あなたのサイトのコードをチェックして、ページのタイトルが h1 で表示されているか確認してください。

WordPress などのプラットフォームでは、タイトルは h1 タグで表示されます。

Q&A – タイトルタグと h1 タグは同じでよい?

タイトルタグと h1 タグは同じで問題ありません。タイトルタグと h1 タグが異なる場合、検索結果に h1 タグが表示されるケースもあります。

3. 見出しに h タグを使用する

コンテンツの階層を示すために、見出しに h2 ~ h6 タグを使用します。

見出しは、コンテンツに含まれる重要な情報を提供して、検索エンジンにコンテンツの概要を伝えることに役立ちます。

また、視覚的に階層が整理されたページは、ユーザーがコンテンツ内を移動しやすくなります。見出しがないテキストの塊は、モバイルでは非常に読みにくいです。

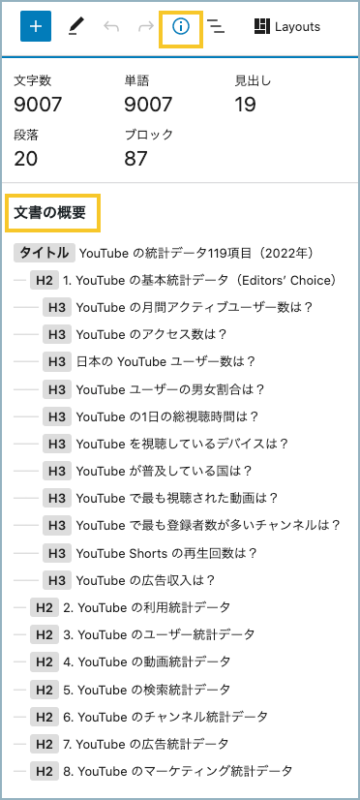

WordPress の場合、編集メニューからコンテンツの階層を確認できます。

見出しには、ターゲットキーワードやロングテールキーワードを考慮して使用してください。

4. 魅力的なメタディスクリプションを書く

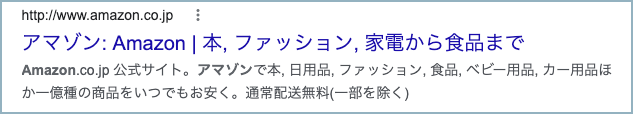

メタディスクリプションは、検索結果(スニペット)に表示されるページの説明文です。

ランキング要因ではありませんが、検索ユーザーの目に留まるため、クリック率やトラフィックに影響を与えます。

Survey Monkey によると、ユーザーの 43.2% がメタディスクリプションに基づいてクリックするかどうかを判断しています。

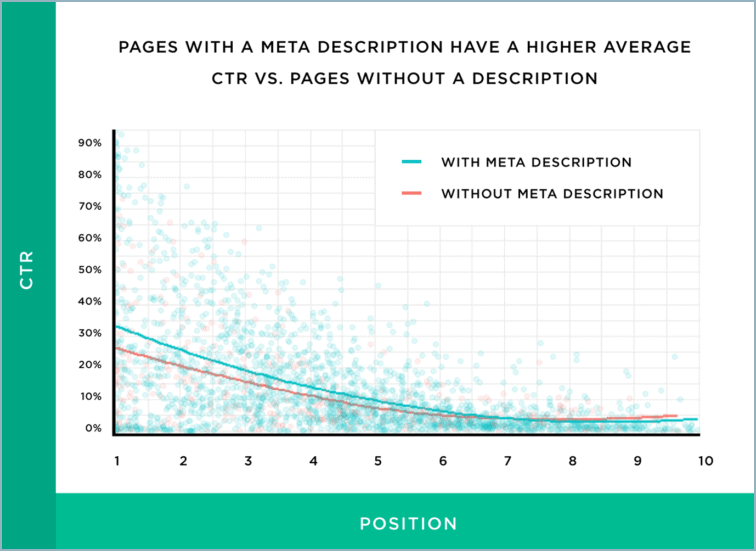

さらに、BACKLINKO によると、メタディスクリプションがあるページは、メタディスクリプションがないページと比較して、約 6% 多くクリックされます。

次のヒントを参考に、ユーザーがクリックしたくなるようなメタディスクリプションを作成してください。

- 簡潔にする ― 省略されるのを防ぐために、80文字程度にします。(表示文字数は頻繁に変わるので注意。)

- 検索意図を考慮する ― ユーザーが求めている情報を提供していることを伝えます。

- キーワードを使用する ― キーワードを使用すると、検索結果で太字表示されます。

- タイトルタグを参考にする ― タイトルタグの文言に詳細な情報を加えて膨らますのがコツです。

Q&A – Google はメタディスクリプションを書き換える?

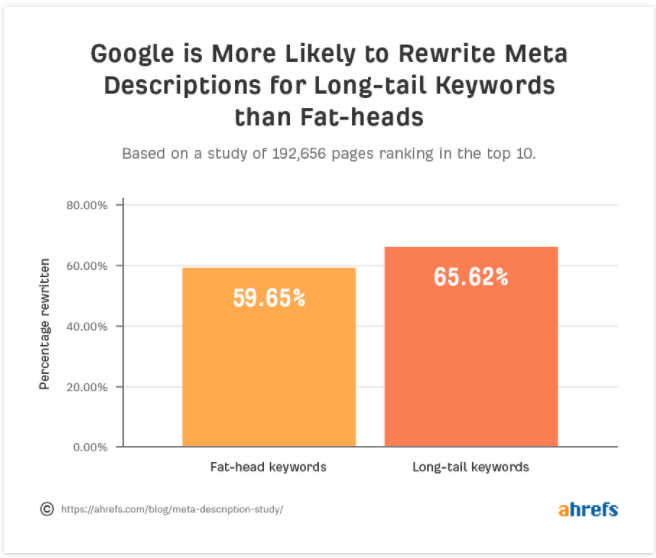

Google は、ユーザーの検索意図を考慮してしばしばスニペットを書き換えます。Ahrefs によると、Google がメタディスクリプションを書き換える割合は 62.78% です。

5. 適切な URL を設定する

ページの URL は、ユーザーと検索エンジンにとってわかりやすいものが理想です。

サイトの URL 構造はできる限りシンプルにします。論理的かつ人間が理解できる方法で URL を構成できるよう、コンテンツを分類します。可能な場合は、長い ID ではなく意味のある単語を URL に使用します。

たとえば、私の YouTube の統計データに関するページの URL は、 youtube-statistics です。”統計” を英語に置き換えただけのシンプルな URL です。

日本語ページで英語の URL を使用しても SEO は期待できませんが、ユーザーと検索エンジンに説明的な URL を提供することが最適です。

次の条件を満たした URL を設定してください。

- 簡潔な長さ ― 5ワード以内が自然。パラメータ、数字、記号の多用は避けるべきです。MarketingSherpa が行った実験によると、短い URL は長い URL よりもクリックする可能性が 250% 高いというデータを得ました。

- キーワードを含んだ URL ― キーワードを英語に置き換えます。

- 階層構造を明確に ― サブディレクトリなど階層がある場合、一貫性を持たせてください。

- 単語の区切りはハイフン ― URL の単語を区切る場合、ハイフン(-)を使用してください。

6. イントロダクションにキーワードを使用する

コンテンツの冒頭部分、いわゆるイントロダクションにキーワードを使用する。

というと大袈裟ですが、検索ユーザーに対して、クリックしたページが検索意図に合うコンテンツであると示す簡単な方法は、ユーザーが検索したキーワードを見せることです。

また、Google は、ページの早い段階で表示される用語をより重視する傾向にあります。

つまり、イントロダクションにキーワードを使用することは、検索エンジンとユーザーが、ページの目的を理解することに役立ちます。

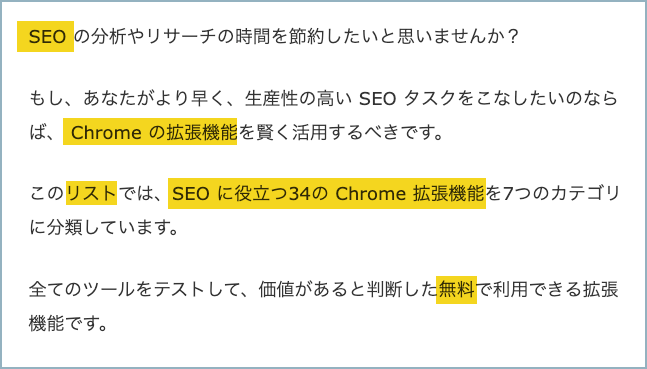

たとえば、次は「SEO に役立つ無料の Chrome 拡張機能リスト」というタイトルのオープニングです。

タイトルタグに含まれている全てのキーワードを自然に使用しています。

7. 適切なキーワード頻度を

キーワード頻度とは、キーワードがコンテンツに何回登場するかということです。

「このページに重要なキーワードを X 回使用必要がある」

という古臭い SEO の話をするわけではありません。

”ページのコンテンツ内にキーワードを X 回使用すれば上位表示できる” と誤解している人のためにこのトピックに触れておきます。

キーワードは、ページがキーワードに関するトピックであることを自然と伝えられる頻度で使用してください。

たとえば、コンテンツにたった一回しか登場しないキーワードを、Google やユーザーは重要だと理解するでしょうか?

反対に、同じキーワードが何十回も無意味に繰り返されるコンテンツを Google が上位表示するでしょうか?

重要性を自然と伝えることができる頻度で、キーワードやフレーズを使用しましょう。

8. 外部リンクを利用する

ページから他のウェブサイトへリンクすることは、ユーザーに価値を提供する素晴らしい手段です。

さらに、関連するページへの外部リンクは、Google がページの内容を把握することに役立ちます。

しかし一方で、外部リンクをすべて nofollow に設定にして、ページランクをサイト内に保てと主張する人もいます。

Reboot Online が行った実験は、こうした根拠のない主張を否定するものでした。

Reboot Online は、権威あるサイトへの外部リンクが上位表示に役立つという仮説を実証するために次の実験を行いました。

- 新しいウェブサイトを10個作成。

- ウェブサイトの基本構成は全て同じ。

- 他のサイトの影響を受けないために、完璧に架空の商品に関するコンテンツ。

- 半分のサイトは権威のあるサイトへ外部リンクして、残り半分は外部リンクはなし。

- 結果:外部リンクをしているサイトは、外部リンクがないサイトよりも上位にランクインした。

つまり、権威あるサイトに適切なアンカーテキストで外部リンクすることは、SEO にポジティブな影響を与えたということです。

外部リンクが SEO に不利だという迷信を信じてはいけません。優れた情報源であることは、ページの質を高める要因になります。

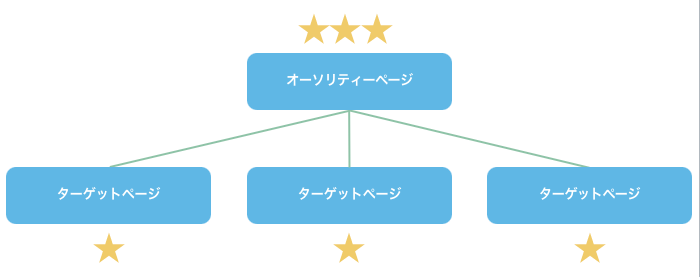

9. 内部リンクをする

内部リンクとは、同じウェブサイト内の関連ページにリンクをすることです。

内部リンクは見落とされがちな SEO 戦略です。

なぜなら、サイト内のオーソリティーの高いページ(被リンク数が多いページ)からリンクすることで、他のページの上位表示を後押しできるからです。

また、適切な内部リンク構造を持つことで、検索ユーザーは他のページの関連情報を簡単に検索できます。

たとえば、このセクション冒頭の「内部リンク」のリンクは、儲け学の内部リンクに関するページへのリンクです。内部リンクについてイチから知りたいユーザーにとっては親切なリンクです。

これらのリンクは、直帰率を下げて、あなたのウェブサイトとのエンゲージメントを高めることにつながります。

ちなみに、Semrush によると、Google 検索結果の上位3位以内にランクインしているドメインの直帰率は 49% です。

次のアドバイスに従って、適切な内部リンク構造を持ったウェブサイトにしてください。

- 上位表示したいページへの内部リンクを追加する。

- アンカーテキストは、上位表示したいキーワードを軸に様々な関連キーワードを使用する。

- アンカーテキストを過剰に最適化にしない。同じキーワードだけを使用しない。自然に。

10. 画像を最適化する

画像を最適化すると、Google の画像検索からのトラフィックを期待できます。

さらに、役立つ画像やインフォグラフィックは、ユーザーのエンゲージメントを高めることができます。

a. 説明的なファイル名を使用する

Google は、ファイル名を画像の内容に関する手がかりとして利用しています。

たとえば、IMG_7777.jpg というファイル名よりも、black-shiba-inu-puppy.jpg のほうが黒柴の子犬の画像だとわかるので優れています。

次のヒントをもとに、全ての画像に説明的なファイル名を記載してください。

- 画像の内容を簡潔に説明したキーワードを使用する。

- キーワードを過剰に詰め込まない。

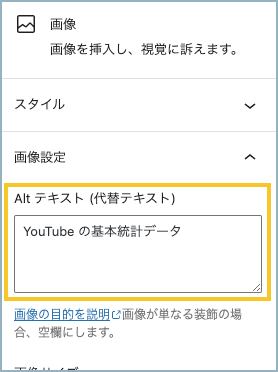

b. 説明的な alt テキストを使用する

Google は、画像の内容を理解するために alt テキスト(代替テキスト)を使用しています。

alt テキストは、Google に画像を内容を伝えるだけでなく、スクリーンリーダーを使用する視覚障害者などの方の利便性を向上させます。

次のヒントをもとに、全ての画像に alt テキストを記載してください。

- 画像の内容を簡潔に説明する

- キーワードを過剰に詰め込まない

- 画像という文言は必要ありません。”黒柴の子犬の画像” と記載する必要はありません。

c. 画像を圧縮する

画像は、ページの読み込み時間が遅くなる大きな原因になります。

そのため、画像を圧縮してファイルサイズを小さくして、読み込み時間を短くする必要があります。

- 圧縮ツールを使用する ―ImageOptim(Mac)、Optimizilla、EWWW Image Optimizer(WordPress プラグイン)など。

- 適切な画像フォーマットを選択する ― アニメーションなら GIF、高解像度を維持する必要がない場合は JPEG、高解像度を維持する必要がある場合は PNG など。

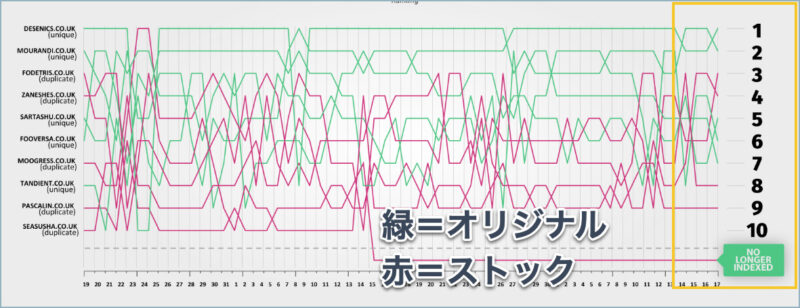

d. オリジナル画像を使用する

コンテンツにオリジナルの画像を使用していますか?

もし、有料で購入した画像や、フリー素材の画像をそのまま使用しているならば、独自のカスタム画像に置き換えることで、SEO に好影響を与えることができるかもしれません。

Reboot Online が行った実験によると、一般的なストック画像(誰でも購入できる画像)よりもオリジナル画像を使用したサイトのほうが、オーガニックランキングや画像ランキングにプラスの影響を与えました。

- 新しいドメインのウェブサイトを10個用意。

- 5つのサイトにはストック画像、残りの5つのサイトにはオリジナルの画像を使用。

- サイトのランキングを3ヶ月間比較。

- 結果 ― オリジナル画像を使用したサイトが、ストック画像を使用したサイトよりも上位表示した。

誰でも使用できる同じ画像ではなく、あなたのサイトだけのユニークな画像を使用することに価値があるといえます。

e. 画像サイトマップを作成する

Google に画像をインデックスしてもらうために、画像サイトマップ を作成します。画像のサイトマップを作成すると、検出が難しい画像のインデックスを容易にします。

最適化したコンテンツを作成する

SEO では、コンテンツが最も重要な役割を果たします。

そのため、コンテンツがゴミのような価値しかないならば、前述の内部対策を完全に実践したとしても上位表示ができません。

なぜなら、検索エンジンは、検索ユーザーの検索意図を完全に満たした高品質なコンテンツを表示するからです。

では、最適化されたコンテンツとは何でしょうか?

それは、有用で信頼性が高く、ユーザーを第一に考えたコンテンツです。

Google の自動ランキング システムは、検索エンジンでのランキングを上げることではなく、ユーザーにメリットをもたらすことを主な目的として作成された、有用で信頼できる情報を検索結果の上位に掲載できるように設計されています。

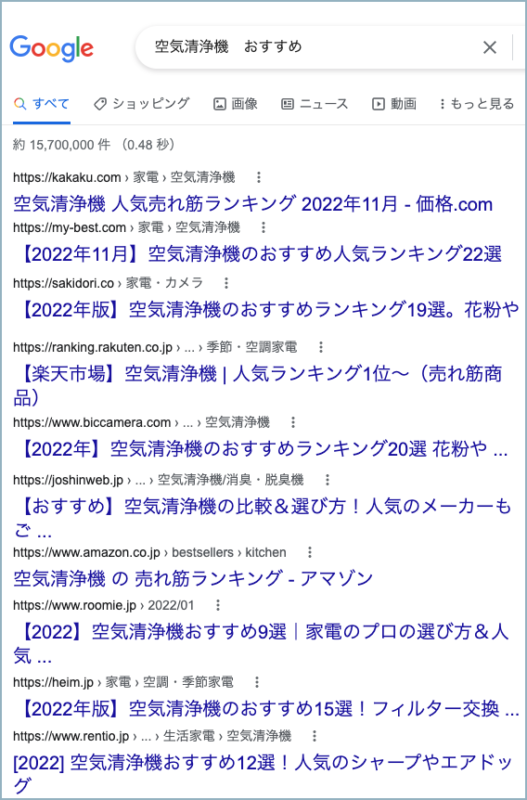

1. 検索意図に合致している

あなたのページのコンテンツは、検索ユーザーが求めているものでなければなりません。

検索者の検索意図に合っているコンテンツであることは、”絶対条件” です。

では、どうすればユーザーの検索意図を正確に把握できるのでしょうか?

まず、Google で検索してみることが、ユーザーの検索意図を理解する第一歩になります。(検索意図に最適化する3ステップのテクニックはこちら)

- Google でキーワードを検索する。

- 上位表示しているページの、コンテンツの種類、ユーザー対象、バイヤーズジャーニーの位置づけなどを分析する。

- 分析内容を反映したコンテンツのアウトラインを構築する。

たとえば、”空気清浄機 おすすめ” で検索すると、次のような検索結果になります。

これらのページをチェックすると、次のような分析ができます。

- コンテンツの種類 ― 選び方ガイド、ランキング形式の製品リスト。

- ユーザー対象 ― 最新の製品を知りたい人、空気清浄機の選び方を知りたい人。

- 検索意図 ― 情報型(情報収集するためのキーワード)

これらの情報をもとに、コンテンツのアウトラインを作成します。

2. 包括的なコンテンツ

Google は、1つのページでトピック全体を網羅するコンテンツを好む性質があるようです。

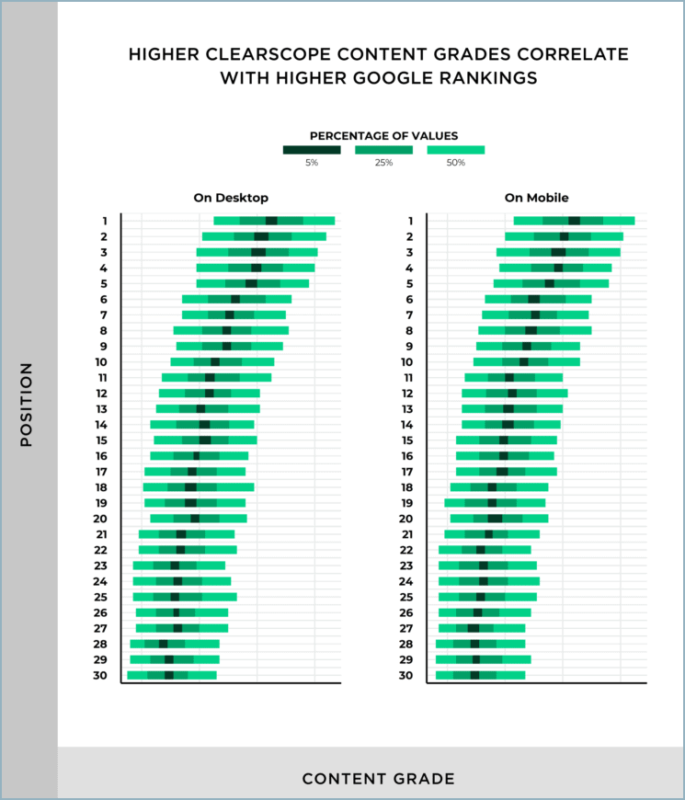

BACKLINKO が1180万の URL で行った実験によると、コンテンツグレードと Google のランキングには明確な相関関係がありました。

わかりやすく言うと、トピックを広範囲かつ、詳細にカバーしたコンテンツが上位表示しているデータが得られたのです。

Google が本当に包括的なコンテンツの高評価しているのかもしれません。

もしくは、包括的なコンテンツはユーザーの満足度が高く、リンクやソーシャルシェアを得ているためかもしれません。

いずれにせよ、包括的なコンテンツを作ることにメリットがあります。

では、コンテンツが包括的であると Google に評価されるためにどうすればいいでしょうか?

ヒントとなるのは、キーワードを Google 検索した場合に、検索結果の最下部に表示される「関連キーワード」です。

「関連キーワード」は、検索したキーワードと関連性が高いと Google が判断しています。

そのため、これらのキーワードに関するトピックをコンテンツに加えることは、”包括的” なコンテンツへの第一歩となるはずです。

また、検索ボックスに表示されるオートコンプリートのキーワードも参考になります。BACKLINKO によると、検索ユーザーは Google のオートコンプリートの提案の1つを 23% の確率で使用しています。

3. コンテンツの鮮度を保つ

Google は鮮度が重要な検索クエリの場合、より鮮度の高いページを上位表示します。

Google は、検索クエリに対してより鮮度の高いコンテンツが期待される場合にそのようなコンテンツが上位に表示されるように、「検索クエリにふさわしい鮮度」を評価するさまざまなシステムを導入しています。

”新鮮” の定義はクエリによって大きく異なりますが、次のような情報を含むコンテンツの場合は、頻繁に情報の更新が必要です。

- 最新の出来事・注目のトピック

- 定期的なイベント

- 繰り返し更新されるもの

なお、これ以外のコンテンツタイプでも、定期的に情報を追加してコンテンツを最新に状態に保つことはアクセスアップに役立ちます。

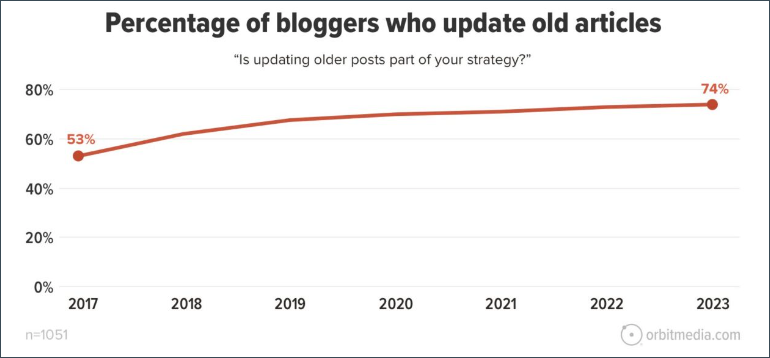

ちなみに、古い記事を更新するブロガーの割合は、2017年の 53% から2023年には 74% に増加しました。(ブログの統計データはこちら)古い記事の情報を更新することが役立つことを示すデータとえます。

4. 専門性をアピールする

Google は、専門家が書いたコンテンツを評価します。

専門性と権威性がサイトの質を向上させます。サイト内のコンテンツは、そのトピックの専門家が作成または編集するようにしましょう。

E-A-T を聞いたことがありますか?

E-A-T とは、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の略です。

Google の検索品質評価者が、コンテンツ制作者やウェブサイトを評価する際に用いるフレームワークです。

簡単にいえば、コンテンツやコンテンツ制作者に、専門性・権威性・信頼性がなければ高品質と評価しないのです。

医療の知識がない人が執筆した治療法のコンテンツを信頼しますか?

投資経験がない人の投資戦略を参考にしますか?

Google や読者に、あなたが専門家であることを伝えてください。

- 全てのコンテンツに著者情報を記載する ― 名前、肩書き・役職、経歴、連絡情報、SNS、著者の詳細ページへのリンクなど。

- 情報を出所を明確にする ― コンテンツで引用した情報・統計データなどの情報源を明記する。

- ウェブサイトに著者情報ページを追加する ― 詳細な著者情報を掲載したページを作成する。

たとえば儲け学のブログでは、次のような簡易的な著者情報を提供しています。

もし、E‑A-T の詳細が気になる場合は、検索品質評価ガイドラインを一読してみてください。

5. ユニークで価値のあるコンテンツ

毎日数百万のブログが投稿されている中で、あなたのコンテンツを目立たせるために何が必要でしょうか?

ただ競合ページと似たようなコンテンツを作ればいいのでしょうか?

いえ、それだけではダメなんです。

”超” 高価値であることが必要です。

人を引きつける有益なコンテンツを作成すれば、このガイドで取り上げている他のどの要因よりもウェブサイトに影響を与える可能性があります。

次のヒントは、あなたのコンテンツをユニークにする第一歩になります。

- 情報の詳細さ・深さ ― 誰よりも詳細な情報をもつ包括的なコンテンツならば、それだけで大きな価値をもちます。

- 素晴らしいデザイン ― 画像、バナー、インフォグラフィックを使用する。

- 事例 ― 独自の事例は、ユニークさを際立てます。

- ステップバイステップのプロセス ― ユーザーが実践することを容易にするために、スクリーンショット、動画、GIF 画像を活用する。

たとえば、コンテンツにインフォグラフィックを掲載すると、ソーシャルシェアが増える傾向があります。

6. コンテンツに適した文字数

上位表示に適した文字数は存在するでしょうか?

答えは、”ノー” です。

なぜなら、キーワードによって検索ユーザーが求めるコンテンツの量が違うからです。

たとえば、あなたがアメリカ元大統領バラク・オバマ氏の年齢を検索したとしましょう。

答えは一瞬でわかります。何ならどのページもクリックすることなく、Google が回答します。年齢を知りたいだけなので、1000文字のコンテンツは必要はありません。

では次に、オバマ氏の功績を検索したらどうでしょうか?

1000文字で語り尽くせるでしょうか?

バラク・オバマ氏の Wikipedia は膨大な量です。

このように、ユーザーが求める情報が異なれば、求められる情報量が違うのは当然のことです。

しかし、あなたは文字数が多いほうが上位表示に有利ということを聞いたことがあるかもしれません。

これは、文字数が多く必要とされるキーワードでは、ある意味では正しいといえる傾向があります。

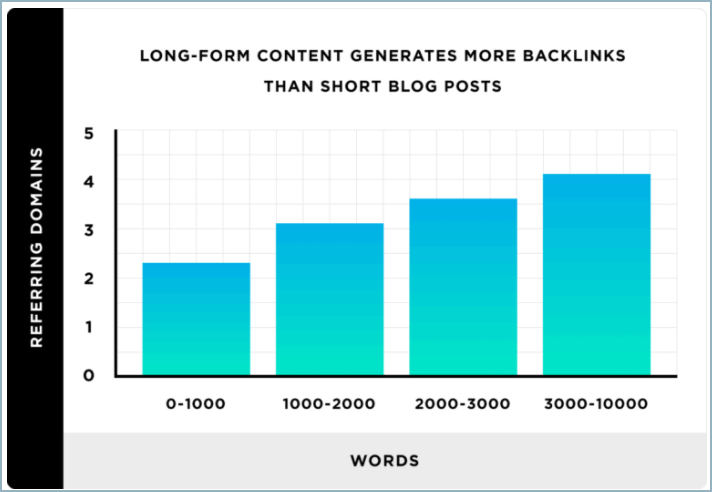

BACKLINKO によると、文字数が多いページほど被リンクを多く獲得しています。

そして、ランキング要因である被リンク数が多ければ上位表示の可能性が高くなるので、結果的に上位表示しているページの文字数が多い傾向が見られるようになります。

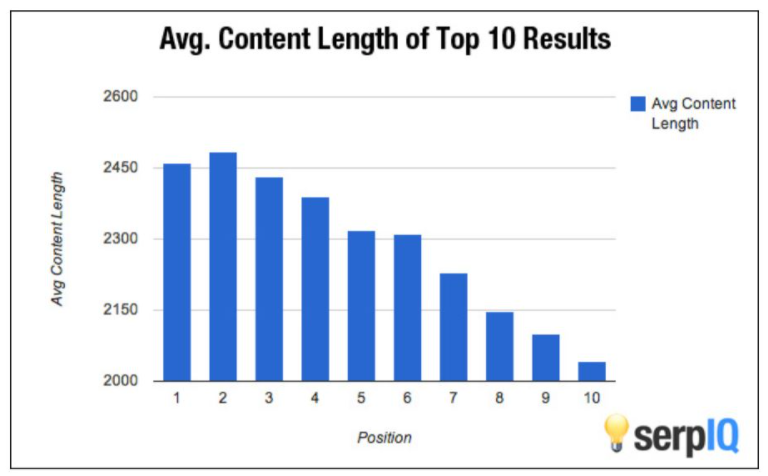

serpIQ のデータでは、Google の上位ページの文字数が多い傾向がはっきりと見られます。

つまり、たくさんの情報量が求められるキーワードにおいては、検索ユーザーのニーズを満たすために十分な文字数のコンテンツが必要といえます。

ちなみに、serpIQ によると、Google の検索結果トップのページは、平均2,416ワード。日本語に換算すると、約6200語です。

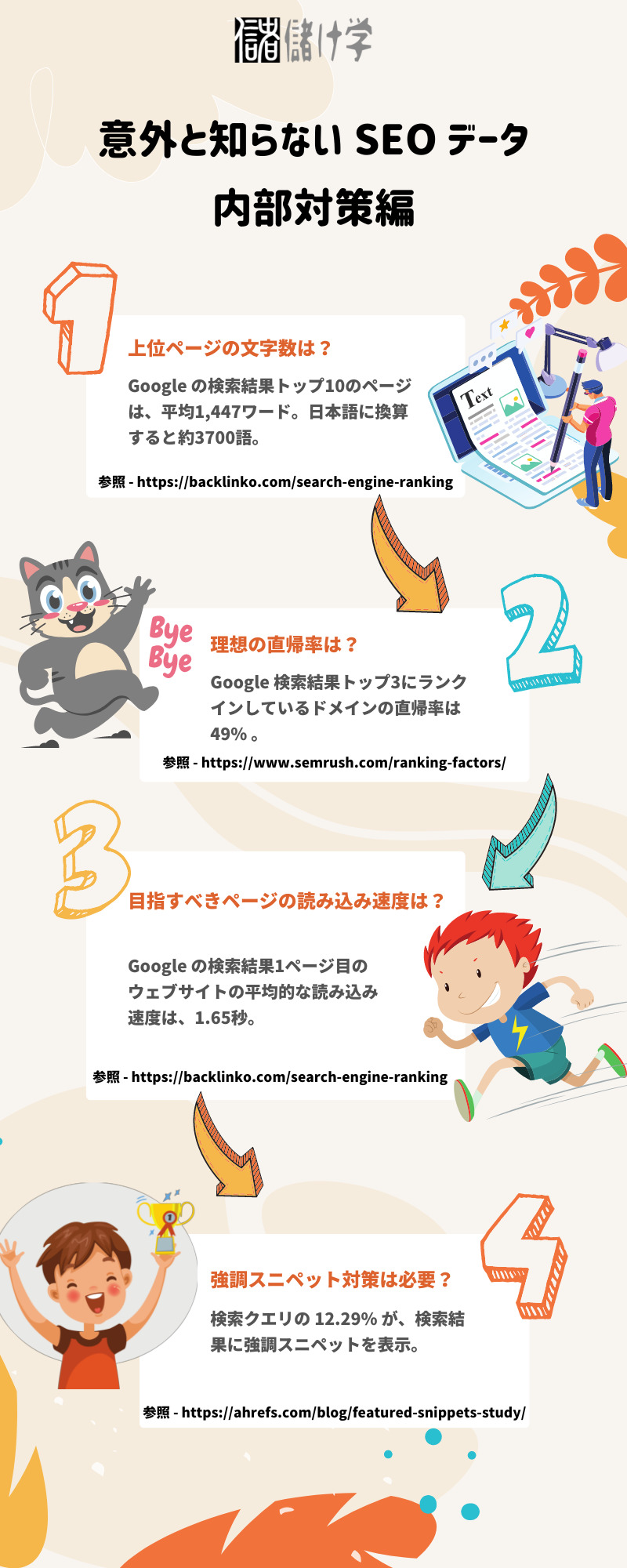

さらに、BACKLINKO によると、Google の検索結果トップ10は、平均1,447ワード。日本語に換算すると、約3700語です。

7. Above the fold にコンテンツを配置する

スクロールしないで見ることができる画面の領域を Above the fold といいます。

コンテンツは、この Above the fold に掲載することが重要です。

なぜなら、ユーザーは答えをすぐに求めているからです。

たとえば、ページを開いたら広告だらけで、コンテンツがすぐに見つからなかったらどうしますか?

スクロールせずにページを閉じてしまう人も多いでしょう。ユーザーは、ページが必要が不必要かをすぐに判断します。

広告を Above the fold に掲載して、コンテンツをページ下部に配置してしまうと、ページをすぐに離脱するユーザーが増えてしまいます。

広告によってユーザーが注意をそらされたり、サイトのコンテンツを読むのを邪魔されたりすることは避けるべきです。たとえば、広告、補助コンテンツ、インタースティシャル ページ(ユーザーが見たいコンテンツにアクセスする前後に表示されるページ)は、ウェブサイトを使いづらくします。

ユーザーがすぐに離脱してしまうページを、検索エンジンが高く評価するでしょうか?

テクニカル SEO だけど内部対策に影響を与える要因

本来、構造化データ、ページスピード、モバイル対応などは、内部対策ではなくテクニカル SEO に分類されます。

しかし、これらのテクニカル SEO は各ページへ強く影響を与えるため、このガイドでも簡潔に解説します。

1. 構造化データでリッチリザルトを表示する

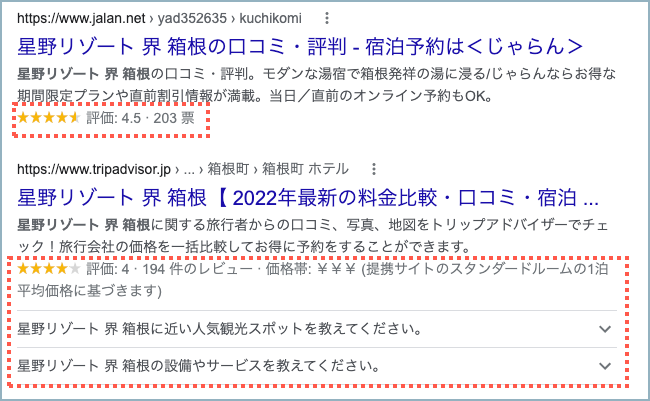

構造化データはランキング要因ではありませんが、Google にページの内容を伝えるとともに、検索結果でリッチリザルト(リッチスニペット)として表示できます。

構造化データとは、検索エンジンがページの内容をより適切に認識できるように、検索エンジンにコンテンツを伝えるためにサイトのページに追加できるコードです。

レビューや FAQ のリッチリザルトは、EC サイトなどでよく目にするのではないでしょうか?

検索結果でユーザーの目を引くことができるので、コンテンツに応じて適切な構造化データを利用すれば、より多くのクリックを得られる可能性があります。

正しく構造化データが実装できたかをチェックする場合、次のツールが役立ちます。

2. 構造化データで強調スニペットを狙う

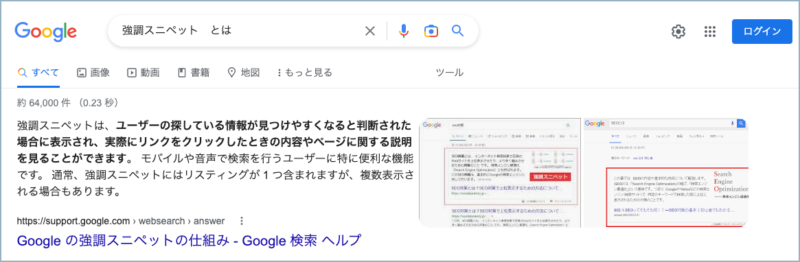

強調スニペットとは、ユーザーの質問に簡潔に回答するものです。

Google の検索結果では、通常の形式と異なり、ページへのリンクが表示される前にそのページの内容を示すスニペット(抜粋)が表示されることがあります。このように表示された結果を「強調スニペット」と呼びます。

Google は、上位表示のウェブサイトからユーザーの回答に見合う情報を抽出して強調スニペットとして表示します。

Ahrefs によると、検索クエリの 12.29% が、検索結果に強調スニペットを表示します。当然、ページ最上部の強調スニペットに表示されると、より多くのクリックを得られます。

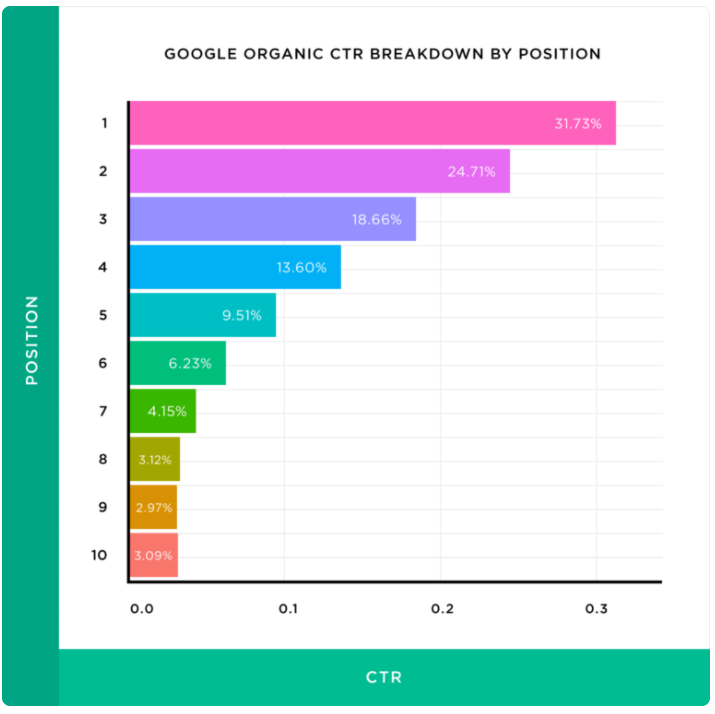

なお、Google の上位表示ページのクリック率は、上位ほど高くなります。BACKLINKO によると、検索結果1位の平均クリック率は 31.7% です。

強調スニペットに表示されるためには、次の条件を満たしている必要があります。

- Google が既に強調スニペットを表示しているキーワード。

- 当該キーワードで既にトップ10にランクインしている。Ahrefs によると、強調スニペットの 99.58% は、上位トップ10にランクインしています。

- コンテンツに強調スニペットに表示するに値する情報を提供している。

Google が既に強調スニペットを表示しているキーワード調べる場合、Semrush や Ahrefs などのツールを利用すると効率的です。

Semrush で競合サイトが上位表示しているキーワードを調べて、それらのキーワードの中で強調スニペットを表示しているキーワードのみを抽出できます。

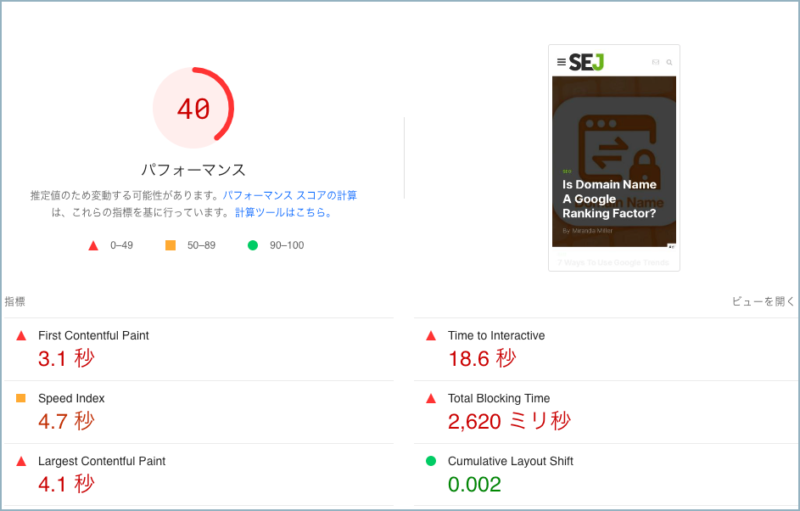

3. ページの読み込み速度を向上させる

ページの読み込み速度は、Google のランキング要因です。

Google は、ユーザーエクスペリエンスを重視していますが、ページの表示速度は、ユーザーエクスペリエンスに大きな影響を与えます。

なぜなら、ページの読み込みが遅いとユーザーが離脱してしまうからです。

aykira のデータによると、ユーザーの 47% が2秒以内の表示を期待しており、3秒以上かかると 57% がサイトを去ってしまいます。

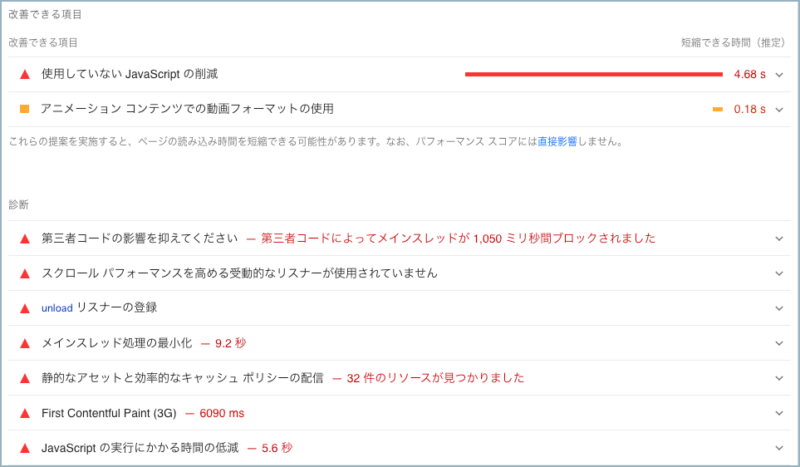

Google のPageSpeed Insights を使用して、ページの速度をチェックしてください。

PageSpeed Insights で指摘されたポイントを改善します。

BACKLINKO によると、Google の検索結果1ページ目のウェブサイトの平均的な読み込み速度は、1.65秒です。

その他、ウェブサイトの表示速度を改善する方法には次のようなものがあります。

- 高品質のレンタルサーバーを利用するする。儲け学はエックスサーバーを利用しています。

- コンテンツデリバリーネットワークを利用する。

- キャッシュ系プラグインを利用する。儲け学は WP Rocket を利用しています。(WordPress の場合)

- 不必要なプラグインを削除する。(WordPress の場合)

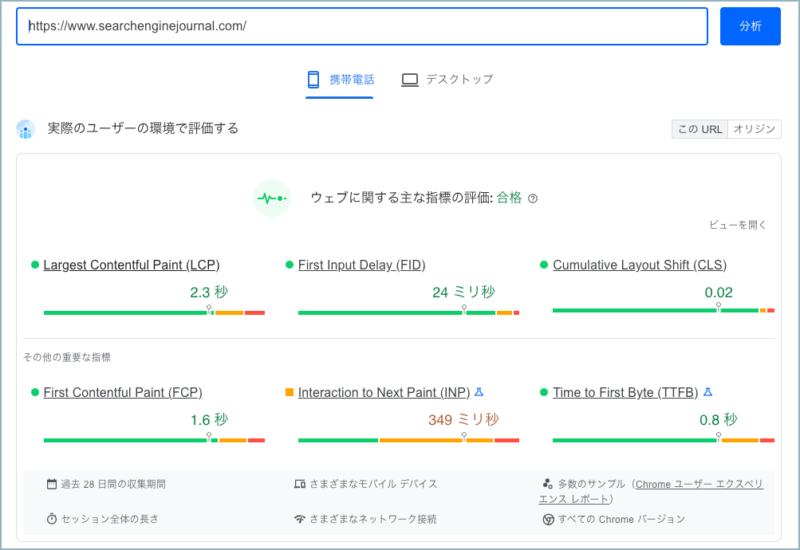

なお、PageSpeed Insights は、コア ウェブ バイタルも分析できます。

コア ウェブ バイタルは、2021年にページエクスペリエンス アップデートによってランキング要因に導入されました。

ウェブページにおけるユーザー体験を、3つの指標に基づいて数値化しています。コア ウェブ バイタルが不合格の場合は、これらも改善するべきです。

4. モバイルに対応する

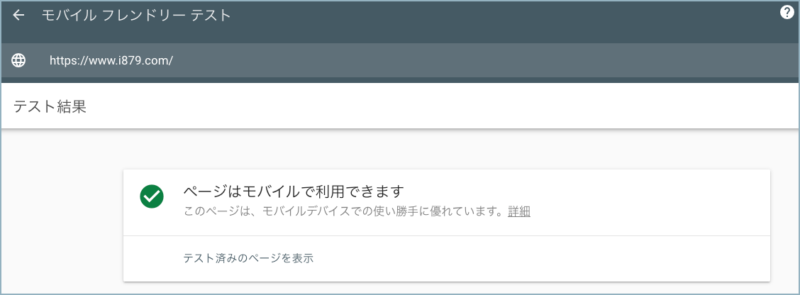

今更ですが、ウェブサイトがモバイルに対応していることはランキング要因です。

あなたのウェブサイトは、デスクトップでもモバイルでも適切に表示されなくてはなりません。

CNBC によると、2025年にはインターネットユーザーの 72.6% がスマートフォンのみでウェブにアクセスするようになり、その数は約37億人に相当すると予想しています。

ページがモバイル対応しているかわからない場合は、モバイルフレンドリーテストでチェックしてください。

ウェブサイト全体を調べる場合は、Google Search Console のモバイル ユーザビリティ レポートを確認してください。

もし対応していない場合は、モバイルガイドを参考にして最適化の作業を始めます。

ユーザーエンゲージメントの最適化

従来の内部対策では、ユーザーエンゲージメントの最適化はあまり触れられてきませんでした。

しかし、ユーザーをコンテンツに引き付けて、直帰率を下げながらサイト内の滞在時間を向上させることは、ユーザーとの関係性を深めるうえで重要です。

そして、それらの要因は、ユーザーがコンテンツを評価していることを Google に示すものでもあります。

次は、コンテンツ内でできるユーザーエンゲージメントを高めるための基本施策です。

- テキストのサイズ ― 小さすぎるフォントはダメです。モバイル利用を考慮して適切なフォントサイズにします。

- テキストの色 ― ページ背景色に対して明確に区別できるテキストカラーを選択してください。

- 見出し ― 見出しは読みやすさを向上させます。コンテンツをトピックごとに分割します。

- 段落 ― モバイルを考慮して段落を区切って読みやすくします。簡潔な文章は、コンテンツの読みやすさを 58% 高めることができます。

- 箇条書き ― リスト形式の箇条書きは、情報の整理に役立ちます。

- 太字・斜字 ― 重要な情報は太字や斜字で強調すると、コンテンツにメリハリがつきます。

- 画像・動画 ― コンテンツを補完する画像や動画は、ユーザーの満足度を高めます。Search Engine People によると、動画のある投稿は、検索トラフィックが 157% 増加します。

- レイアウト ― コンテンツが阻害されるような過剰な広告や、レイアウトは避けるべきです。

- コメント ― コミュニティを構築したい場合は、読者にコメントを求めます。コミュニティは、直帰率の改善・滞在時間の増加の裏技です。

その他の内部対策の Tips

内部対策は進化し続けるプロセスです。

内部対策の最新情報はこちらで更新していきます。

1. 既存のページを効率的に最適化するには?

もし、あなたが内部対策を改善するべきページが大量にあり、何から手をつければいいのかわかない場合は、Semrush や Ahrefs の内部監査ツールでサイトを分析するべきです。

これらのツールは、ウェブサイト全体を分析して内部対策に問題があるページを抽出します。そして、具体的にどのような行動をするべきかを提案してくれます。

たとえば、Semrush の On Page SEO Checker を使用すると、ウェブサイト内のコンテンツの内部対策を分析します。

2. 音声検索へ最適化するには?

あなたは音声検索を利用していますか?

音声検索は、その手軽さゆえに急成長している検索方法です。Google によると、全世界のオンライン人口の 27% が、モバイルで音声検索を利用しています。

では、音声検索に最適化するにはどうすればいいのでしょうか?

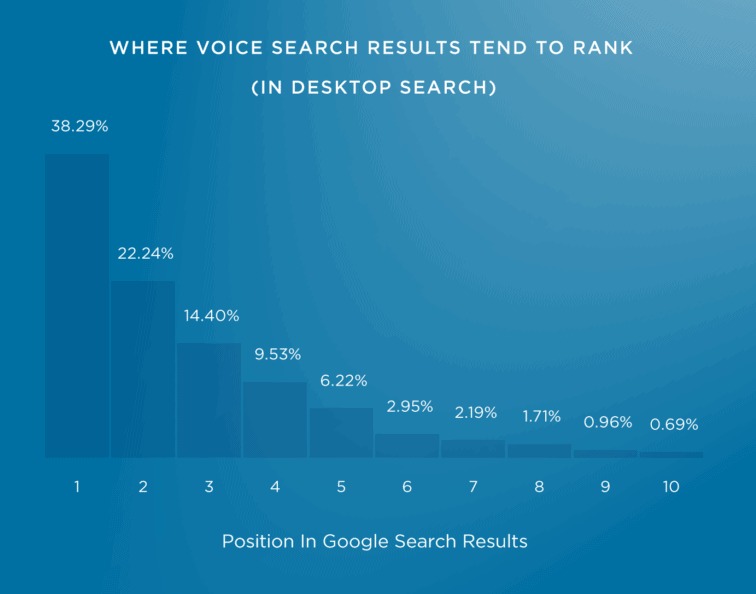

BACKLINKO によると、音声検索の結果の約 75% は、そのクエリの検索結果トップ3にランクインしています。

さらに、Google は音声検索の回答を FAQ ページから利用する傾向にあります。

つまり、FAQ ページを作成して上位表示することは、音声検索の最適化への第一歩となります。

OK! 次のステップは?

このガイドはいかがでしたか?

内部対策の基本から、コンテンツ、テクニカル SEO 、ユーザーエンゲージメントの最適化を含む広範囲に言及しました。

これであなたの知識は十分です。

次にあなたがするべきことは、実際に手を動かすことです。

チェックリストを無料ダウンロードして、すぐにページを最適化してください。

宮 義明は、儲け学の運営者で宮行政書士事務所の代表です。儲け学は、海外の最新 SEO ・ウェブマーケティング戦略や、SEOツール「Smallsteps」を公開しているマーケティング情報サイトです。宮 義明は、マーケティング関連のウェブサイトを10年以上運営しており、そこで得た経験や情報を発信しています。著者情報の続きはこちら

コメントを残す